Москва и ее жители: как рождается новая среда (интервью, часть 1 из 7)

Основатели Osetskaya.Salov рассказывают о том, как преображается Москва и меняется восприятие города, приводя пример уникальной реконструкции Сиреневого бульвара как символа нового подхода к архитектуре и участию жителей.

Расшифровка интервью. Часть 1

Osetskaya.Salov — современное архитектурное бюро, созданное в 2013 году. Основатели мастерской — архитекторы Татьяна Осецкая и Александр Салов работают в творческом тандеме с 2007 года. В этой части интервью мы затрагиваем вопросы временного и вечного, старого и нового, говорим о взаимовлиянии архитектуры города на его жителей, о ключевой роли архитектуры в формировании дизайн-кодов городов и глобальности этических и экономических вопросов в логике создания среды.

Первый вопрос на злобу дня. На наших глазах сейчас сильно меняется и по-новому формируется лицо города, делая Москву неузнаваемой, а зачастую безликой и отчужденной. Что и как, какие механизмы формируют лицо города?

А.С.: Это интересный и для нас вопрос - как сейчас формируется лицо города. В советский период все было понятно и все мировое сообщество завидовало нашим архитекторам, с восхищением смотрело на систему Госплана, когда институты под руководством М.Посохина могли формировать единую градостроительную политику, формировать дизайн-код городской среды: то, как мы должны воспринимать город, то, как он должен выглядеть и как должны существовать его отдельные фрагменты. Это был такой мощный градостроительный пласт в истории всей мировой архитектурной школы. Сейчас мы живем в другой реальности – когда нет единого плана и все меняется очень быстро

Т.О.: Он начинает формироваться, но очень много времени было упущено с точки зрения архитектуры. Потому что на нее перестали обращать внимание, были совсем другие проблемы у общества – проблемы выживания. Это произошло в 90-е годы, человек должен был найти свое место, а потом уже обращать внимание на архитектуру и заниматься ей. А про то время, про которое говорит Александр, тогда архитектура была инструментом, в том числе властей, города, политическим инструментом. Она развивалась по тем сценариям, по которым ей разрешалось развиваться, но тем не менее мы имеем авангард, мы имеем множество выдающихся архитекторов и проектов, которые без этой поддержки и внимания со стороны окружения не смогли бы родиться.

А.С.: Сейчас конечно же гораздо тяжелее, потому что есть рыночные механизмы формирования зданий, которые собственно и составляют городскую среду. Если раньше было целостное восприятие, то сейчас это множество объектов, которые развиваются под нужны каждого отдельного участка и каждого отдельного владельца этого здания. И задача Москомархитектуры, в частности, и в том увязывании всего этого в какой-то единый архитектурный облик Москвы, которую мы ежедневно видим. Это очень большой труд, который тяжело систематизировать. В настоящий момент формат того, каким должен быть стандарт еще не сформирован в полной мере.

Т.О.: И это не стандарт того, как должна восприниматься и выглядеть, а скорее как не должна выглядеть, потому что ограничения задают нам чрезмерные неустойчивые форматы, которые должны обрезаться. А развитие должно проходить по более возвышенным материям, чем ТЭПы, сметы, требования застройщиков и владельцев участков.

А.С.: Если говорить в разрезе сегодняшнего интервью о психологии творчества и принятия решения, то тут играет такое нехорошее на сегодняшний день слово как идеология. Но в широком смысле, скорее как идея. Вот наличие такой генеральной идеи приводит к тому, что бесчисленное количество отдельных решений сливаются в некий единый поток. Долгое время в период 90-х годов и после мы очень долго коллапсировали в том, что либо эта идея была не сформулирована, либо отсутствовала полностью, поэтому очень сложно сейчас говорить о едином характере той Москвы, что есть. Это большая раздробленность, лоскутность, бесчисленное проявление разных каких-то направлений – тот же упомянутый выше Сити, как скорее некий нестандартный участок на теле ткани Москвы, чем органичное его проявление.

Как жители могут на это повлиять?

Т.О.: Да, сейчас развивается соучастное проектирование. Но тут вопрос с двойным смыслом – потому что очень часто это воспринимается, как получение от жителей технического задания и регламента. А на самом деле, это должна быть форма получения формы обратной связи, где жители говорят о недостающих функциях, а не об исполнении.

А кто управляет этим процессом?

Т.О.: Сами архитекторы.

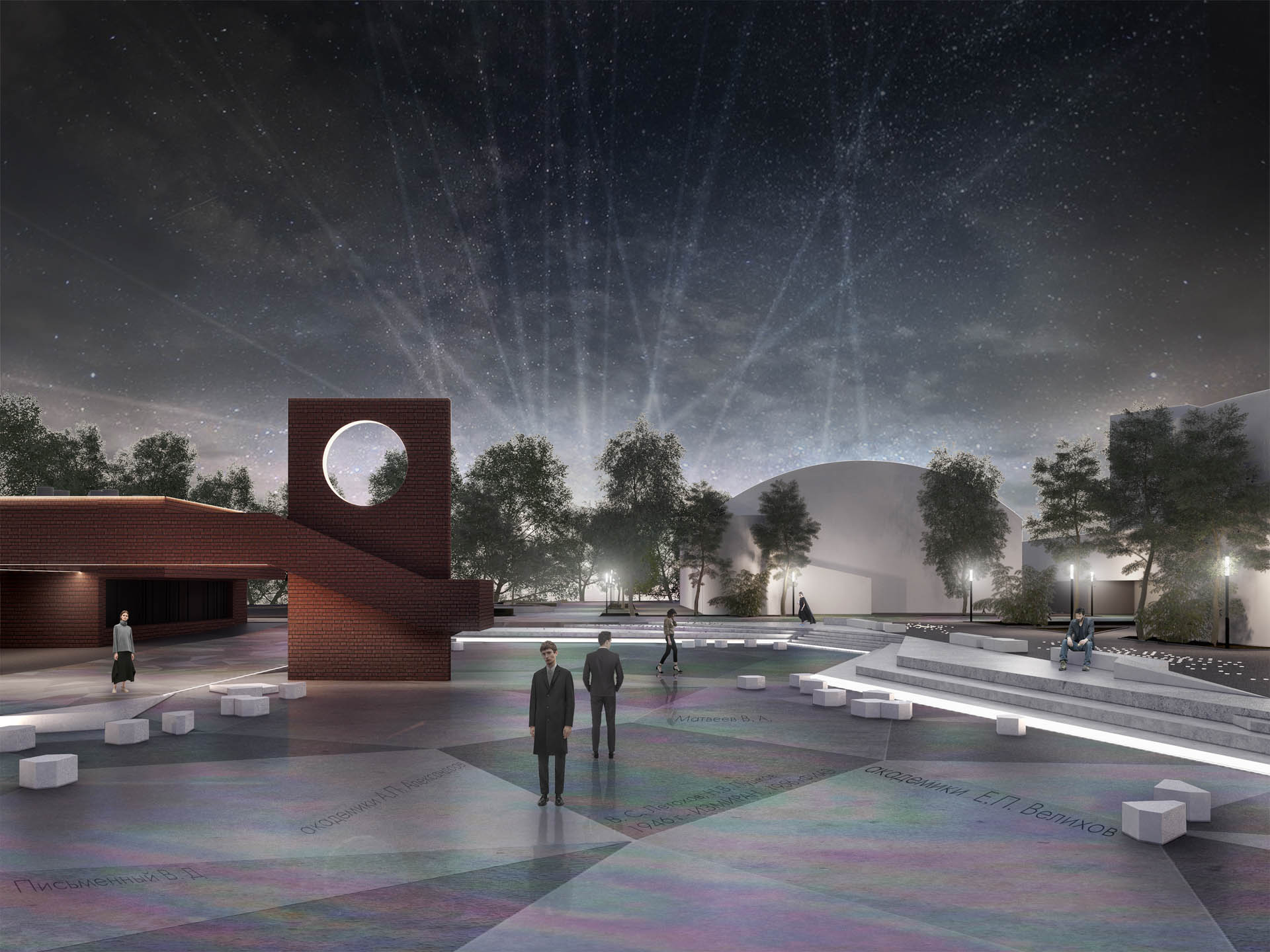

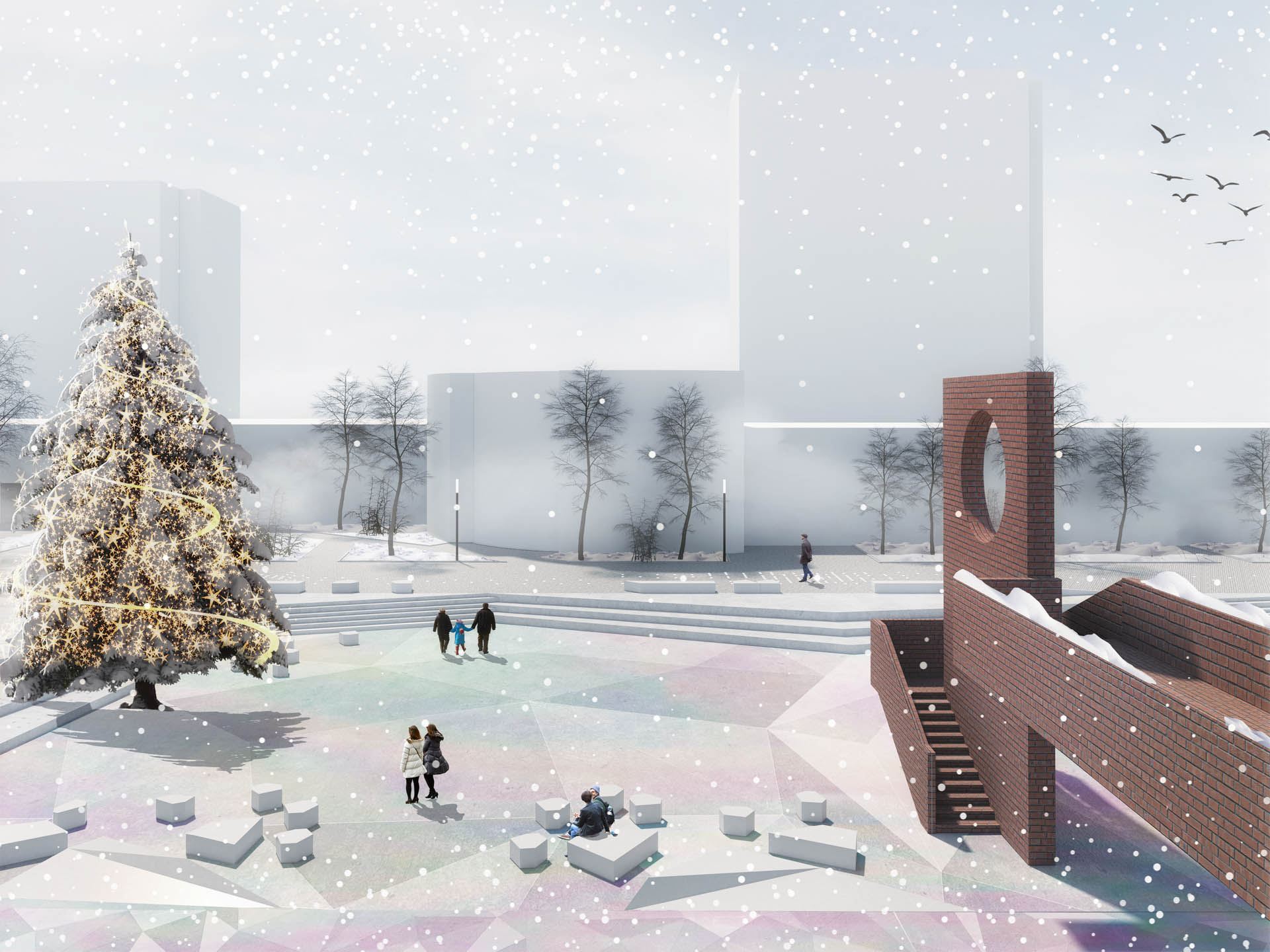

А.С.: Это можно было бы рассмотреть в правильном идеальном сценарии, где сообщества жителей или их представителей в рамках одной какой-то конкретной задачи взаимодействуют вместе с архитекторами на этапе формулирования даже не ТЗ, а брифа на концепцию, описывая свои проблемы. И дальше уже архитекторы, градостроители, урбанисты, технологи и все остальные находят определенные ключи и методы решения этих проблем. Наиболее близкий этому наш опыт, когда мы занимались реконструкцией Сиреневого бульвара в городе Троицк. Там именно таким образом и строилась задача. Поскольку бульвар заменял ядро и центр городской среды и важно было компетентно со всех сторон решить эту задачу, поэтому жителей немного буферизировали в плоскость того, чтобы обозначить проблемы и потребности, без внедрения в эстетику. То есть не говорите нам о том, какого цвета нужна лавка, а говорите нужна ли она вам или нет. И задача решилась комплексно, хорошо и правильно, это перспективный путь для решения градостроительных проблем.

И каким в итоге стал бульвар, какие там появились функции?

Т.О.: Для примера. На этой территории была расположена старая детская площадка советского времени, которая очень полюбилась жителям. Они ее очень любят, привыкли к ней и не хотели менять ее образ, но функцию надо было расширить. При этом надо понимать, что это, наверное, 1/30 всего бульвара. Мы придумали такое визуальное решение, которое подчеркивает образ той старой кирпичной детской площадки с внедрением нового функционала, современных объектов для детских игр. Нам удалось сохранить баланс существующего, близкого жителям, дизайн-кода территории и внедрить нужные современные функции. Но чтобы это реализовать нам пришлось поработать над картинкой в головах жителей “все снести и построить заново” таким образом, чтобы выявить их подлинный запрос на функциональное и эмоциональное обновление площадки.

Да, ведь бульвар это такая многофункциональная и много-потоковая среда, где пересекаются разные группы пешеходов, плюс еще есть задачи озеленения…

Т.О.: Да, разделение потоков, разделение зон – тихие и шумные зоны, и зоны перед магазинами и парками… Это очень разнообразный бульвар. Он уникальный во многом, потому что это не классический бульвар с транспортными полосами, а чисто пешеходный бульвар, который ведет из огромного парка в самое сердце города. Он полностью пешеходный и должен был преобразиться путем локальных интервенций, но объединенных в единый стилистический букет.

Написать комментарий

Неправильно Расшифровка интервью. Часть 1 ПРАВИЛЬНО (точка в конце заголовка не ставится) Часть первая Расшифровка интервью

Еще одной проблемой г. Москвы является также и то, что Государственную жилищную инспекцию города Москвы возглавляет сегодня калмык, а не реальный москвич — Кичиков Олег Владимирович (родился 21 августа 1966 г. в поселке Яшкуль Яшкульского района Республики Калмыкия). Просьба снять данное лицо с занимаемой должности. Многочисленные жалобы жителей г. Москвы показали, что толку жаловаться этому субъекту бесполезны. Он просто пересылает жалобы жителей Москвы в Управы, которые сами давно уже не хотят просто что-либо делать для жителей районов Москвы. Считаю О. В. Кичикова не профпригодным. Пусть у себя в селе в Калмыкии сначала выучит матчасть о том, как должен выглядит мегаполис. Просьба к Президенты РФ — поставить мэром Москвы и начальником Государственной жилищной инспекции реальных коренных Москвичей.