Климатический блеф Трампа: кто на самом деле оказывается «глупцом» в игре против природы?

Назвав климатические прогнозы «величайшей аферой», Дональд Трамп вновь бросил вызов научному консенсусу. Но кто на самом деле рискует оказаться в проигрыше, игнорируя растущие температуры и учащающиеся катаклизмы? Ответ кроется в данных, а не в популистской риторике.

В недавнем выступлении на Генассамблее ООН Д. Трамп, известный своей любовью к ярким и популистским заявлениям, обрушился с резкой критикой на «зелёную» повестку. Под удар попали климатические прогнозы ООН, концепция углеродного следа и инвестиции в альтернативную энергетику. Авторов прогнозов изменения климата он назвал «глупцами», а все связанные с ними предупреждения и политические предложения – «величайшей аферой». Как водится, риторика американского президента зачастую расходится с фактами и достоверной статистикой.

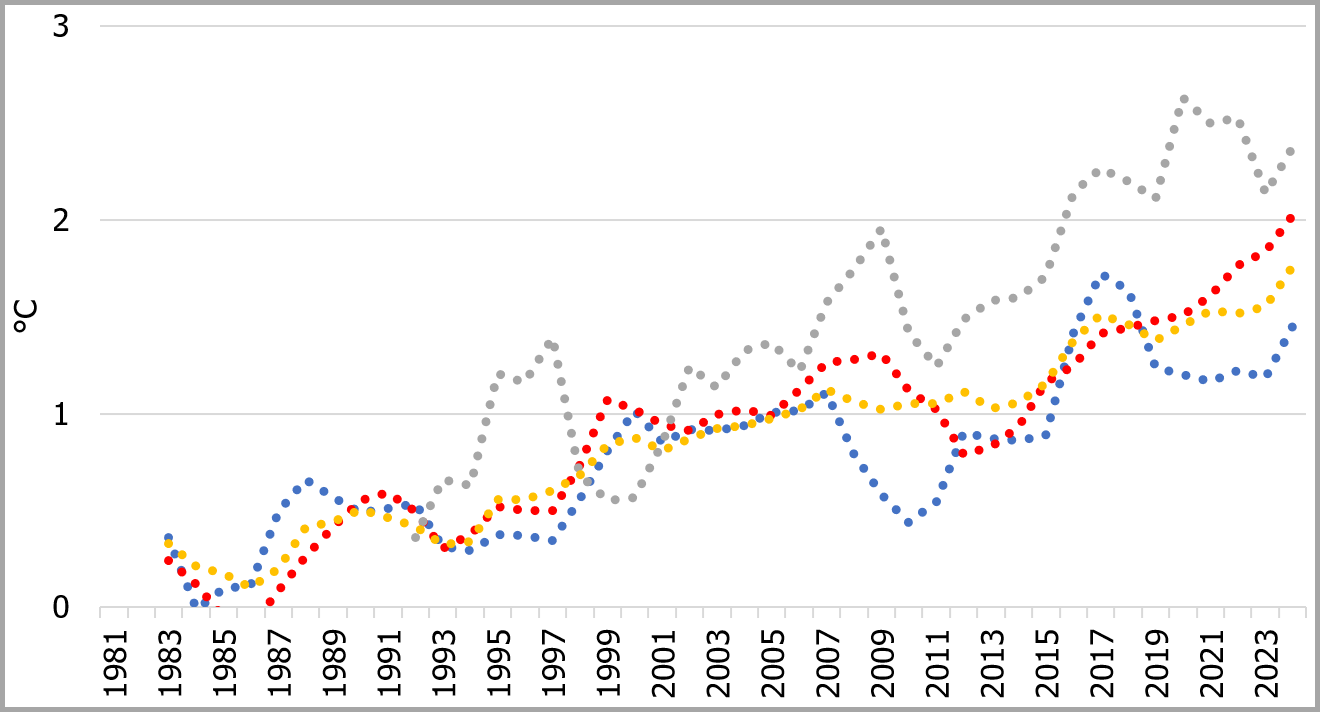

Пожалуй, самым серьёзным климатическим вызовом последнего времени считается глобальное потепление. Мониторинг температурных колебаний проводится на основе регулярных измерений метеорологических станций по всей планете, а усреднение получаемых значений позволяет формировать тренды потепления в различных странах. Так, уровень температуры поверхности Земли, начиная с 2010 г., по сравнению со средним значением за 1951–1980 гг. ежегодно выше не менее чем на 1°C (рис. 1). В страновом разрезе наиболее существенные климатические сдвиги наблюдаются в странах Балтии, Северной Европы, СНГ и ряде других территориальных объединений. США, разумеется, не остались в стороне от тренда температурного роста.

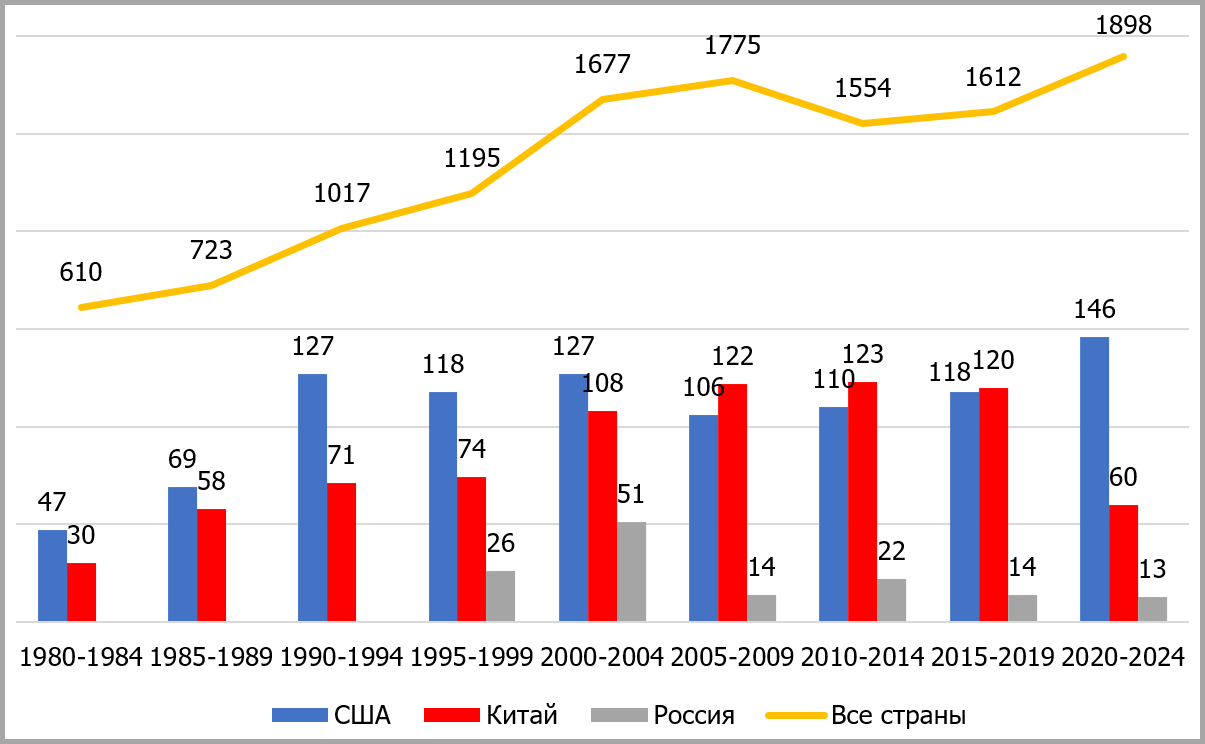

Если глобальное потепление оказывает долгосрочное влияние на человеческое существование, то природные катастрофы наносят не только моментальный ущерб (в том числе экономический), но и имеют протяжённые во времени последствия. Центр исследований эпидемиологии стихийных бедствий (CRED) аккумулирует сведения о таких событиях. Согласно подходу этого Центра, стихийные бедствия определяются как ситуации или события, которые превышают возможности местных властей и требуют обращения за внешней помощью на национальном или международном уровне. Выделяется шесть типов стихийных бедствий, связанных с изменением климата: засуха, экстремальные температурные колебания, пожары, наводнения, оползни и ураганы. США неизменно занимают лидирующие позиции по количеству природных катастроф в год, особенно страдая от ураганов (рис. 2).

Что касается «глупцов»-авторов климатических прогнозов, то здесь действительно может возникнуть множество нюансов, касающихся алгоритмов прогнозирования, процедур разработки сценариев и т.д. Однако, следуя логике Д. Трампа, к числу «аферистов» относятся не только прогнозисты, но и учёные, включающие природно-климатические факторы в модели экономического развития. И в этом перечне достаточно достойных имён, в том числе лауреатов Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.

Прежде всего, к ним относится У. Нордхаус, награждённый премией «За интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ». Он разработал модель DICE (Dynamic Integrated Climate-Economy), которая позволяет находить баланс между затратами на сокращение выбросов и ущербом от потепления через механизм углеродного налога. Эта модель была подвергнута критике другим лауреатом — Д. Стиглицем, который отметил, что неоклассические модели игнорируют поведенческие искажения, институциональную инерцию и социально-когнитивные ловушки. Гиперболическое дисконтирование будущих выгод приводит к систематическому занижению инвестиций в адаптацию. Хотя Д. Стиглиц получил премию по экономике за исследования, не связанные напрямую с экологической тематикой, в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) он удостоился Нобелевской премии мира за доклад, в котором был ведущим автором.

Со временем подтвердилось, что одних лишь ценовых сигналов — налогов и субсидий — недостаточно для решения экологических проблем. Следовательно, возникла потребность в более глубоком изучении устройства общественных институтов и механизмов принятия решений. Э. Остром, ещё один нобелевский лауреат, показала, что лучшую устойчивость к климатическим потрясениям демонстрируют не централизованные системы, а гибкие сети управления, учитывающие локальную специфику. Ключ к их успеху — высокий уровень социального доверия, позволяющий сообществам оперативно объединять ресурсы и внедрять инновации для адаптации.

Но почему же тогда даже при наличии таких успешных моделей сохраняется сопротивление переходу к устойчивому развитию? Институционального подхода здесь не хватает, и на сцену выходит поведенческая экономика, которая привносит в уравнение фактор человеческой иррациональности. В этой области сразу два нобелевских лауреата интегрировали экологические сюжеты в свои исследования. Д. Канеман описал феномен гиперболического дисконтирования, демонстрирующий, что рациональных аргументов и фактов об экологических угрозах часто недостаточно, чтобы изменить поведение людей. Его идеи легли в основу поведенческой экономики и «подталкиваний» (nudge), которые сегодня, не в последнюю очередь благодаря огромному вкладу Р. Талера, используются для разработки более эффективной экологической политики, коммуникации и стимулирования «зелёного» поведения.

Вполне закономерно, что новости о сокращении (или даже прекращении) финансирования администрацией Д. Трампа исследований, в названии которых упоминается слово «климат», вызывают глубокую обеспокоенность в научных кругах. Поскольку громкие высказывания президента США против экологической повестки сопровождаются существенными мерами, для его страны и всего мира может возникнуть ряд неблагоприятных и долгосрочных последствий.

Во-первых, появляется «эффект домино» — подобная риторика поощряет скептиков и популистов в других странах, что может привести к общему сворачиванию амбициозной климатической политики на глобальном уровне.

Во-вторых, поскольку климатическая система обладает инерцией, откладывание мер на несколько лет означает, что в будущем для достижения тех же целей потребуются гораздо более болезненные и дорогостоящие действия, а некоторые изменения могут стать необратимыми.

В-третьих, отказ от мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата приведёт к тому, что ураганы, пожары и наводнения будут случаться всё чаще и наносить всё больший физический и экономический ущерб.

В итоге подобные заявления — это не просто слова. Они ведут к конкретной политике, которая подрывает глобальную безопасность, тормозит экономическое развитие США в перспективных отраслях, усугубляет экологические катастрофы и ставит под угрозу здоровье и благополучие будущих поколений. Парадокс в том, что, пытаясь сохранить рабочие места в традиционных отраслях (в особенности в топливно-энергетическом секторе), такая политика препятствует созданию гораздо большего количества новых рабочих мест в экономике будущего.

Справедливо будет отметить, что «антизелёная» политика Д. Трампа не находит широкой поддержки даже среди союзников США, не говоря уже о соперниках. Например, и первый (в 2017 г.), и второй (в 2025 г.) выход США из Парижского соглашения сопровождались как сожалением, так и откровенной критикой со стороны представителей многих развитых стран, включая первых лиц Канады, Великобритании, Японии и других.

Написать комментарий