Предлагаем читателям брошюру Н.М.Плискевич «Провалы модернизации: в поисках выхода». В данной работе сделана попытка собрать и систематизировать имеющиеся на сегодняшний день представления об институциональном обеспечении процесса модернизации национальной экономики. Насколько применимы западные теории к институциональному строительству в России?

Теория оказалась проста,

как оно и должно быть.

Но реальность невероятно сложна,

и всегда есть опасность

не заметить эту сложность

М.Олсон

Обозначенная с 2000-х гг. тенденция ревизии курса на реформирование экономики и общества, хотя и сопровождающаяся "модернизационной" риторикой, стимулирует и философов, и социологов, и экономистов искать причины такого хода событий. Ведь и раньше отечественная история развивалась в русле сменяющих друг друга циклов реформ и контрреформ. Но сегодня в глобальном и быстро прогрессирующем мире за задержки в развитии страна может заплатить гораздо большую, чем раньше, цену.

В поисках причин сложившейся ситуации исследователи все чаще обращаются к институциональной теории, например видят причины многих проблем в "зависимости от предшествующего развития" (path dependence), заставляющей отказаться от стандартных рецептов модернизации экономики и общества и искать свой "особый путь", который строился бы с учетом традиционных национальных ценностей. Однако, как уже было показано (см., например, [Вишневский, 1998; Плискевич, 1999]), индустриальное преобразование отечественной экономики с опорой на такие ценности уже было проведено в советский период. Причем такой, уже пройденный нами путь принес не только создание мощной индустрии, но и незавершенность сопровождающих ее процессов в социальной, политической, культурной областях. А это, в свою очередь, привело к созданию таких напряжений внутри советского социально-экономического организма, которых в итоге страна не выдержала, и прорвавшиеся противоречия вылились в революционное крушение советского строя. Этап реформ, начавшийся в 1992 г., по сути, должен был иметь своей целью не только рыночные и демократические преобразования, но и преодоление дефектов индустриального этапа модернизации, осуществленного по мобилизационному образцу, пренебрегшему соответствующим развитием социокультурного компонента, более того – сознательно угнетавшему его при опоре на господствующие в тот период ценности традиционализма.

По сути, когда мы сегодня говорим о подлинной модернизации, а не просто о модернизации технологической, инструментальной, то имеем в виду переход от одного типа общественного устройства к другому. Можно сказать, что целью являются те общественные порядки, которые установились как в развитых государствах Запада, так и в передовых странах Востока, успешно воспринявших многие западные институты, не утратив при этом своей национальной самобытности. Этот тип государства в последних работах Д.Норта и его коллег назван "зрелым государством" с присущими ему "порядками открытого доступа" [Nort, Wallis, Weingast, 2009; Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011; Норт... 2012].

Специфика же того типа государства, которое предстоит модернизировать, в их терминах характеризуется как "естественное государство", обладающее "порядками ограниченного доступа". Впрочем, этот тип общества и государства описывался неоднократно под разными названиями. О нем шла речь при описании и "неоэтакратизма" (О.Шкаратан), и "раздаточной экономики" (О.Бессонова), и "Х-матрицы" (С.Кирдина), и "государственно-центричной матрицы" (М.Каваросси, Т.Ворожейкина), и "власти-собственности" (Л.Васильев, Р.Нуреев), и "властесобственности" (Ю.Пивоваров) и др. Я более склоняюсь к определению, введенному Васильевым, как достаточно точному для описания сути процессов, протекающих в российском обществе, где отношения собственности производны от встроения во властную иерархию.

Накопленный к настоящему времени опыт многих стран так называемого догоняющего развития свидетельствует, что при всех национальных особенностях, которыми, разумеется, не следует пренебрегать, есть в то же время целый ряд общих принципов, которых необходимо придерживаться, если действительно имеется желание модернизировать экономику и общество в целом в соответствии с императивами уже нового, постиндустриального, общества. При этом важно, что и картина неудач, срывов модернизации в различных странах при всех индивидуальных особенностях развития также содержит и общие черты.

Поэтому модернизационный процесс, основанный лишь на ускоренном экономическом росте, быстром заимствовании техники и технологий, разработанных в передовых странах, даже при уделении внимания таким компонентам социальной модернизации, как рост образовательного уровня населения и качественное улучшение медицинского обслуживания, рано или поздно упирается в тупик. Недомодернизированные общественные отношения, традиционалистские ценности большинства населения, нередко удобные для властей, а потому сознательно ими поддерживаемые, входят в противоречие с инструментальными и технологическими новациями. Они начинают тормозить развитие, сводя на нет успехи, достигнутые в ходе первичного модернизационного рывка. Результатом такой ситуации становится накопление социальных напряжений, и необходимость выхода из сложившейся ситуации ставит перед обществом и государством сложные проблемы.

Значительная их часть обусловлена "нестыковками" вновь внедряемых институтов, доказавших свою эффективность в странах-образцах, с институциональной средой стран-реципиентов, вступивших на путь модернизации и стремящихся ускорить этот процесс за счет заимствования институтов. По сути, Россия столкнулась с этим в 1990-е гг., когда оказалось, что многие новые институты в наших условиях работают не так, как предполагалось. Примеров здесь можно привести множество. Так, принятый в начале реформ закон о банкротстве, призванный реализовывать принцип ответственности частного собственника за свои хозяйственные решения, сначала просто не работал, а затем в новой редакции стал орудием, используемым при рейдерских захватах предприятий. Или другой пример: работа трехсторонних комиссий по согласованию интересов работодателей и работников, где государство должно было играть роль третейского судьи, в 1990-е гг. превратилась в площадку, на которой объединившиеся представители работодателей и работников сообща пытались выторговать те или иные льготы у государства.

Все это происходило отнюдь не потому, что институциональным проблемам правительство реформаторов не уделяло внимания. Например, В.Мау отмечал, что, по его мнению, проблемы начального этапа преобразований 1990-х гг. упрощенно трактуются как западными аналитиками, так и отечественными критиками российских реформ. В качестве примера такой упрощенной трактовки он приводил бытующие в работах его оппонентов утверждения, что российские реформаторы игнорировали институциональные проблемы, будучи увлеченными финансовой политикой: "Это несправедливо, основное внимание на первых этапах реформ уделялось как раз институциональным проблемам, а макроэкономическая стабилизация являлась вторичной по отношению к ним. Просто те институты, которые должна была создавать Россия, оказывались вне поля зрения западных экспертов. Прежде всего надо было воссоздавать денежную систему и границы, налоги и бюджетное право, силовые структуры и институт собственности. Все эти базовые институты или рухнули с распадом СССР, или просто не существовали в России по политическим или идеологическим причинам. А уже на этой основе можно было идти дальше, разрабатывая современное экономическое и социальное законодательство" [Экономика... 2008, с. 31].

По сути, однако, это свидетельство Мау подтверждает то, что реформаторы концентрировали свои усилия на внедрении в разлагающуюся советскую институциональную структуру блоков новых рыночных институтов, без наличия которых переход к экономике, работающей по новым принципам, невозможен. Но как вскоре выяснилось, в нашей ситуации простого заимствования институтов не достаточно, чтобы система начала работать в соответствии с задуманным 1.

Взгляд из прошлого

Это для наших реформаторов стало неприятной неожиданностью, хотя данное явление отнюдь не ново. Его отметили ученые еще в 1960-х гг., анализируя результаты модернизационных процессов в странах, освободившихся от колониальной зависимости. С данной точки зрения, для понимания нашей ситуации особый интерес представляют работы Ш.Эйзенштадта. В центре его внимания оказались процессы, протекавшие в молодых независимых государствах, чье руководство было искренне ориентировано на модернизацию общества в соответствии с принципами передовых государств. Но их намерения натолкнулись на ряд объективных трудностей. Оказалось, что попытки внедрения современных институтов, диктуемые соображениями рациональности, наталкиваются на культурные ориентации и ценности, воплощенные в традициях, религиозном или мистическом опыте. А усиление "качественных характеристик современности" воспринималось населением как процесс, равнозначный упадку традиций [Eisenstadt, 1966].

Особый интерес в рамках рассматриваемой темы представляет статья Эйзенштадта "Срывы модернизации", написанная в 1965 г. В ней он задался вопросом: почему "многие институты, оформившиеся в начальный период модернизации, сегодня распались и прекратили работать, уступив место менее сложным и, как правило, более авторитарным политическим режимам" [Эйзенштадт, 2010, с. 43]. Он отмечает, что молодые государства, приступившие к модернизации, встали перед проблемой: следовало поддерживать устойчивый экономический рост и одновременно проводить последовательные изменения в основных институциональных областях, развивать новую институциональную структуру, которая помогла бы справиться с неизбежными вызовами этапа реформирования без существенных провалов. Но именно здесь их ждало разочарование: даже при успехах в экономическом росте и, соответственно, улучшении социально-демографических показателей они не смогли выстроить жизнеспособную институциональную структуру. Все это свидетельствовало "не столько о полном отсутствии модернизационного импульса или же неудачном старте модернизации, сколько о надломе некоторых (в основном политических) современных институтов, даже если... такие надломы произошли на ранних фазах обновления" [Эйзенштадт, 2010, с. 45-46].

Ведь начало преобразований означало нарушение привычного status quo и для "верхов", и для "низов", появились "выигравшие" и "проигравшие", что с неизбежностью порождало нескончаемую цепь конфликтов, усугубление противоречий, всплеск страстей, а отсюда – желание приостановить преобразования, приспособить уже сделанное к привычному укладу. И модернизационный порыв в таких случаях оканчивался "крахом относительно дифференцированной и осовремененной институциональной основы, заменой ее более примитивными институтами или вступлением страны в порочный круг провалов и срывов, зачастую влекущий за собой институциональную стагнацию и неустойчивость, а также системную угрозу способности вбирать в себя новые веяния" [Эйзенштадт, 2010, с. 46].

К рассуждениям Эйзенштадта стоит добавить уточнение, сделанное современными исследователями. Так, И.Бусыгина и М. Филиппов, проанализировавшие современную литературу по проблемам политической модернизации государства, отмечают, что основным тормозом реформ обычно становятся не "проигравшие" от них, а "ранние победители", выигравшие в результате частичных реформ. Их устраивает ситуация половинчатости реформ, "поскольку именно она позволяет им продолжать удерживать свои позиции и получать различные виды ренты как от государства, так и от общества" [Бусыгина, Филиппов, 2012, с. 39].

Такие ситуации характеризуются Эйзенштадтом как патологические срывы модернизации. Оказавшиеся в подобной ситуации государства преследует череда неудач и провалов, с одной стороны, подрывающая их стабильность, а с другой – блокирующая процессы естественного формирования институциональной основы современного общества. При этом нарастанию конфликтов, типичных для модернизирующегося общества, не соответствовали имеющиеся в нем механизмы их разрешения: "...новые ценностные ориентиры, воплощения которых желали многие граждане этих обществ, требовали относительно высокого уровня согласования действий индивидов" [Эйзенштадт, 2010, с. 49]. Но власть так и не выстроила необходимую для этого сеть институтов.

Однако и оппозиция оказалась не способной дать ответ на вызовы модернизации. История протестных движений в подобных странах подводила к выводу, что "значительной части этих движений не хватало предрасположенности к инкорпорированию или вписыванию в более широкие институциональные рамки... а также не доставало умения адаптироваться к внешним регуляторам. Этот дефект социальных движений часто сопровождался неспособностью властных институтов абсорбировать протестные символы и ценности, введя их в собственную институциональную среду" [Эйзенштадт, 2010, с. 50-51].

Эйзенштадт полагает, что государства, вставшие на путь модернизации, страдают отнюдь не от того, что диапазон их усилий слишком узок. Напротив, заявленные преобразования могут быть достаточно широки и кардинальны. Но, начиная их, реформаторы всюду сталкиваются с отсутствием механизмов, способных "решать проблемы, возникающие по мере расширяющегося и углубляющегося соприкосновения различных групп между собой". И суть проблемы он видит в "медленном становлении новых институтов и нехватке регулирующих и нормативных механизмов, которые внедрялись бы в стратегические области общественной структуры и позволяли бы справляться с различными вызовами, возникающими в этих областях" [Эйзенштадт, 2010, с. 56].

При этом медленное становление новых институтов, равно как и блокировка старых, одним из важнейших результатов имеют то, что население оказывается один на один с новыми, ранее не знакомыми проблемами в ситуации, когда нет понятных способов их разрешения. И естественным поведением людей, пытающихся адаптироваться к новым условиям, становится расширяющийся патернализм, желание переложить решение своих проблем на кого-то "сильного", прежде всего на государство. В первую очередь такой тип поведения присущ, по мнению Эйзенштадта, традиционалистским низам города и деревни, которым свойственно пассивное отношение к внешней социальной среде. И тут же "следует упомянуть и ригидность этих слоев в трактовке общества в целом, а также своего места в нем в частности". В итоге такое отношение приводило к "консервации "традиционных" разновидностей общественных отношений, то есть к патерналистскому оформлению индустриального контекста и взаимодействия с представителями власти... к неготовности принимать на себя ответственность или инициативу в новых условиях, к общей пассивности и сужению интересов" [Эйзенштадт, 2010, с. 58] 2 . Одновременно с этим выделялись группы, стремившиеся получить для себя от происходящих перемен как можно больше преимуществ, доходов, иных преференций в ущерб интересам иных общественных групп.

В результате формировались, по выражению Эйзенштадта, "ложные предпосылки": «...новая среда не генерировала некоторые важнейшие условия их эффективной деятельности. В результате они весьма часто обнаруживали характеристики... "уклоняющихся сообществ": объяснений, ориентированных не на достижение провозглашенных целей, будь то экономический рост, социальное развитие и так далее, а поддержание выгодного статуса и привычной позиции внутри существующей системы» [Эйзенштадт, 2010, с. 60].

Столь длинный пересказ ряда тезисов Эйзенштадта понадобился для того, чтобы показать: симптоматика болезней современного российского общества, казалось бы, твердо вставшего на путь реформирования еще 20 лет назад, отнюдь не оригинальна. Она достаточно похоже описана еще в 1960 е гг. Это описание позволяет объяснить и важнейшие ценностные предпочтения людей, уже на современном этапе оказавшихся в ситуации модернизационного слома, когда на вроде устоявшуюся, пусть и небогатую, даже убогую жизнь вдруг обрушиваются непредвиденные трудности. Причем трудности не только непредвиденные, но и непривычные, не знакомые по прежнему образу жизни.

Представляется вполне естественным, что оказавшись в подобных условиях, люди в массе своей на передний план выдвинули "ценности выживания". Как отметил Р.Инглхарт, проанализировавший ценностную структуру большинства стран мира, во всех постсоциалистических странах эти ценности заняли ведущее место, причем они там проявлялись ярче, нежели в странах, существенно более бедных. В России же роль "ценностей выживания" оказалась более значительной, нежели почти во всех странах, проходящих постсоциалистическую трансформацию [Инглхарт, Вельцель, 2011]. Кроме того, сопровождаемые начало модернизационной ломки конфликты, распри в "верхах", неразбериха в "низах", равно как и дефицит "консенсуса в представлениях о том, что нужно в первую очередь" [Эйзенштадт, 2010, с. 47], очень скоро порождают в обществе острую потребность в скорейшем "наведении порядка", в стабилизации ситуации.

На этот аспект проблемы обратил особое внимание М. Олсон, тем более что он давал яркий пример жизненности его теории "стационарного бандита". Перед своей внезапной кончиной в 1998 г. он работал над книгой, в которой давал свое объяснение препятствиям, возникшим на пути постсоциалистических преобразований прежде всего в государствах, созданных на развалинах бывшего СССР [Olson, 2000; Олсон, 2012]. С его точки зрения, ошибочно было бы искать причины неудач реформ, ставшие очевидными к середине 1990-х гг., в продолжающемся воздействии наследия советского государства как антирыночной силы. Причины он видел в низком качестве постсоветского государства, не справляющегося со своими основными функциями. Среди таковых он выделял поддержание жесткого правового порядка, равного для всех и являющегося гарантией безопасности личности и неприкосновенности прав собственности. То есть и здесь корень зла ученый видит в несовершенстве государственных институтов, делающих его не способным осуществлять должным образом свои базовые обязанности. Такая слабость государства естественно порождает желание разнообразных групп воспользоваться ситуацией в своих интересах.

Однако, соглашаясь в целом с представлениями Олсона о деятельности распределительных коалиций в условиях слабого государства, хотелось бы уточнить, что в наших условиях мы все же имеем дело с государством особого типа, что, по сути, усугубляет возникшие трудности. Прежде всего важно, что в государствах советского типа господствовали иные принципы поддержания стабильности и порядка, более близкие не к западным, а к восточным образцам, где в основу взаимоотношений в обществе положены иерархические принципы властной вертикали, жестко контролирующей все стороны жизни подданных, которые, в частности, в своих притязаниях на ту или иную собственность либо полностью, либо в существенной мере зависят от власти (так называемая система "власти-собственности"). Эта система уже в позднесоветский период начала разлагаться, деформироваться, стали появляться группы особых интересов, стремящиеся проводить собственную политику, отличную от той, что предписывалась официальной верхушкой иерархии, или искажали последнюю, подчиняя ее своим интересам. С распадом СССР страна оказалась в положении, когда старые институты были разрушены, а новые еще только предстояло создать. Сам силовой компонент государственного аппарата не был способен обеспечить должный правопорядок.

К тому же в том, что касалось отношений собственности, ситуация постсоветской трансформации оказалась еще более запутанной и сложной, нежели в период постколониальных преобразований. В советской системе отношения собственности были закамуфлированы. Истинный собственник – партия-государство (КПСС) – отнюдь не стремилась формально-юридически закрепить свои права. Официально господствовал эвфемизм "общенародная (государственная) собственность", хотя все рычаги владения, распоряжения и использования ее были именно у партии-государства как особого типа конструкции, предназначенной для монопольного владения богатствами страны (подробнее см. [Плискевич, 2006]). При этом элита, именуемая "номенклатурой", формально не имела никаких прав на эту собственность, что делало ее представителей особенно агрессивными при распаде системы3 . Крушение КПСС означало одновременно и то, что собственность, именуемая государственной, de facto оказывалась на какой-то период без хозяина, с одной стороны, ибо для создания новых институтов, способных обеспечить функции государства как эффективного собственника, требовалось время, а с другой – появилось множество людей, и ранее связанных с управлением ею, и не причастных к этому процессу, стремящихся реализовать открывшиеся возможности по овладению теми или иными объектами собственности.

Таким образом, распад одного типа государства и медленное становление институтов другого, приходящего ему на смену, с неизбежностью создавали феномен слабого государства, в котором на первый план выступала деятельность разнообразных распределительных коалиций. Этот феномен неоднократно подвергался анализу Олсоном, и в нем он увидел важнейшую проблему развития постсоветских стран, прежде всего России, в 1990-х гг. 4 Такая конструкция противоречит правилам, по которым функционируют развитые государства, отличающиеся не только прозрачностью законодательства, защитой прав индивидов, ясностью стимулов их деятельности, но и побуждением индивидов "к взаимодействию между собой социально эффективным образом" [Олсон, 2012, с. 28]. Выведенный же Олсоном "закон динамики обществ советского типа состоит в том, что с течением времени они не только приходят в упадок, но и становятся все более коррумпированными" [Олсон, 2012, с. 167]. В ситуации распада такого общества на первых этапах замена ослабленных авторитарных процедур демократическими (которые, кстати, нередко превращаются в псевдодемократические) чревата усилением борьбы кланов за дележ "рентного пирога". При этом, с одной стороны, "доля" населения в данном дележе снижается по сравнению с ситуацией авторитаризма ("стационарного бандита"). С другой же стороны, такой акцент на дележе рентных доходов становится тормозом экономического роста. Как, в частности, показали В.Полтерович и В.Попов, демократия как стимул экономического роста эффективна лишь при условии сильного государства с устоявшимися работающими институтами защиты прав личности и собственности. В противном случае неопределенность, неизбежно возникающая при слабости институтов, тормозит экономический рост [Полтерович, Попов, 2007].

Все это создает серьезные препятствия для подлинной модернизации и общества, и экономики. Общим итогом даже искренних модернизационных попыток, констатировал еще Эйзенштадт, становится "откат политических режимов к менее развитому и не слишком гибкому типу политической и социальной дифференциации", хотя эти режимы сохраняют в той или иной степени "символы, цели и антураж современности". Эта противоречивая ситуация еще в 1960-е гг. порождала два варианта выхода: "институционализацию относительно современной системы, не слишком, вероятно, дифференцированной, но все же способной абсорбировать новые веяния и тем самым обеспечивать какой-то экономический рост. Другой вариант предполагает развитие стагнирующих режимов, почти не способных на изменение внешней среды, которые, однако, могут существовать довольно долго. Иногда, впрочем, их уделом становится порочный круг недовольства, охранительства и насилия" [Эйзенштадт, 2010, с.67].

Но современная наука, учитывая многие попытки неудачных модернизаций, поставила вопрос: а возможен ли вообще переход обществ в состояние развитых не только в инструментальном, технологическом, но и в полноценном социальном смысле? И в каких условиях это возможно? В этом плане особый интерес вызвали в последние годы работы Д.Норта, Д.Уоллиса, С.Уэбба и Б.Вайнгаста.

Возможен ли переход?

В современном мире стало очевидно, что процветающим обществам присущи особые порядки самоорганизации, вырабатывавшиеся ими в течение не одного столетия. В результате они достигли высокого уровня экономического развития и, что особенно важно, создали наиболее благоприятные условия для инновационной деятельности. Именно оттуда распространяются по миру технические и технологические новинки, стимулирующие дальнейший экономический рост. Проблема остального мира состоит не только в том, что в этой инновационной гонке он оказывается в роли догоняющего, но прежде всего в том, что уровень жизни населения там все ощутимее отстает от лидеров. А в условиях информационной открытости такая ситуация чревата серьезными социальными проблемами внутри страны.

В отличие от господствующих в экономическом мейнстриме представлений о поступательном развитии экономики и общества Норт исходит из того, что современный мир – мир "неопределенности и непрерывных изменений, эволюция которого все время идет по новым и неожиданным путям. Стандартные теории в этих условиях едва ли на что-нибудь годятся" [Норт, 2010, с. 7]. В основе идущих изменений лежит сознательная деятельность людей, стремящихся "добиться результатов, снижающих неопределенность", в соответствии с их представлениями о последствиях таких действий.

Источником же подобных представлений являются "ментальные конструкты, основанные на опыте, как современном, так и историческом". А потому "культура не только определяет эффективность общества в данный момент времени, но также посредством того, как выстроенные в ней структуры создают сдержки для игроков, вносит свой вклад в процесс изменений" [Норт, 2010, с. 8, 9]. Во всей совокупности социокультурных особенностей эволюции различных стран Норт в качестве ключевой выделил проблему насилия. В зависимости от того, каким образом она решается обществом, формируется та или иная институциональная среда, оказывающая определяющее воздействие на развитие страны, ее способность к восприятию и производству инноваций.

Вторая половина ХХ в. дала ряд примеров того, как отдельные страны смогли преодолеть институциональный барьер и перейти на траекторию развития успешных государств. То есть, в формулировках Норта и его коллег, перейти от состояния "естественного государства" с присущими ему "порядками ограниченного доступа" к "зрелому государству", институциональная структура которого характеризуется как "порядки открытого доступа". В то же время такой переход, при всей очевидности его благоприятного влияния на улучшение положения как страны в целом (ибо он открывает путь к ряду конкурентных возможностей в глобальной экономике), так и ее граждан (и элиты, и тех, кто в нее не входят), оказался доступен лишь единицам. "Неспособность большинства обществ осуществить этот переход – даже когда путь к открытому доступу открыт для них историческим опытом других обществ – говорит о том, что проблема лежит глубже, чем желание элит поделиться своей властью" [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 322]. В своем историко-экономическом анализе причин такого положения Норт и его коллеги выдвинули идею о трех необходимых пороговых условиях перехода к современному обществу с порядками открытого доступа. Это:

- "принцип верховенства права для элит", то есть равенства всех граждан перед законом;

- "постоянно существующие формы общественных и частных организаций, включая само государство", то есть построение институциональной структуры организации общества, не зависящей от персональных качеств личностей, возглавляющих те или иные институты (требование институциональной обезличенности);

- "консолидированный политический контроль над вооруженными силами", точнее – над всеми силовыми структурами государства [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 76].

В то же время ученые подчеркивают, что сами по себе “пороговые условия являются необходимыми, но недостаточными условиями перехода от естественного государства к порядку открытого доступа. Государства, подходящие к пороговым условиям, могут иметь стимулы для расширения числа граждан, защищенных институтами верховенства права, но сами по себе правовые условия не гарантируют успешности перехода. Государства, стоящие на пороге перехода, могут оказаться неспособными совершить переход или даже вернуться к естественному государству" [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 322]. По сути, это выраженная другими словами констатация того, что ранее было названо Эйзенштадтом "срывами модернизации". И об одном из таких срывов сегодня мы, очевидно, можем говорить, вспоминая о нашей собственной истории двадцатилетней давности.

Если обратиться к этому времени, то, например, А.Яковлев полагает, что в советский период страна обладала уже зрелой системой порядков ограниченного доступа как необходимой стартовой позицией для начала трансформации в порядки открытого доступа. Однако важнейшим элементом этой системы, в какой-то мере символизирующим ее ограниченность, была господствующая идеология. «Поэтому утрата идеологической основы режима (а ее размывание началось задолго до реального крушения СССР) привела к размыванию и разрушению тех институтов, которые ранее обеспечивали более широкий доступ к общественным благам и поддерживали возможности "социального лифта". Эти институты приобретали все более формальный характер. Реальное же функционирование все более определялось фактором личных связей, что подрывало систему обезличенных взаимодействий» [Яковлев, 2012а, с. 165].

К выводам Яковлева важно добавить, что утрата идеологической основы режима была далеко не случайна. Ибо внешне пропагандируя коллективистские ценности, а на деле подменяя их требованием постоянных жертв во имя "общегосударственных целей", власти подменили подлинный коллективизм псевдоколлективизмом, который не мог в итоге не выродиться в агрессивный адаптационный индивидуализм (см., например, [Дилигенский, 1997]). В этой ситуации естественным был переход к приоритетности личностных связей, к "экономике бюрократического торга" и т.п. Но эти же процессы поставили свои препятствия на пути подлинной модернизации отечественных общественных порядков, начала перехода страны к порядкам открытого доступа. Ибо, по Норту, общество созревает для преобразований, "когда к элитам приходит понимание: их привилегии будут лучше защищены от внутриэлитной борьбы, если эти привилегии определяются именно как всеобщие права, а не личные прерогативы. До тех пор, пока способность формировать организации остается привилегией, доступ не является открытым" [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 324].

В то же время представляется, что данное условие, хотя и необходимо, но явно не достаточно. Здесь ограниченность видится в том, что Норт и его коллеги считают важнейшими процессы, протекающие внутри элиты, точнее – элиты властной, имеющей возможности и средства применения насилия. Это естественно, если их рассматривать сквозь призму установления порядков в обществе на основе насилия, в котором ключевую роль действительно играют властные элиты, а также представления о том, что изменения – результат сознательной деятельности прежде всего тех, кто в силу своего элитного положения способны формулировать и реализовывать преобразования. Основная же часть населения играет пассивную роль, подчиняясь тем или иным лидерам, воспринимая как естественное состояние персоналистский патернализм.

Однако в современном мире, особенно в странах, уже прошедших этап индустриальной модернизации, где большинство людей проживают в городах, роль основной массы населения представляется не столь однозначной. Норт, объясняя ситуацию, в которой элиты решаются на преобразования, подчеркивает, что для нее они должны быть не столь болезненными, ибо открытый доступ "не требует всеобщего доступа; не требует он и уничтожения любых привилегий; он требует лишь того, чтобы достаточно большой процент населения имел возможность по своей воле создавать политические, экономические и другие организации. Расширение элитных прав на все большие группы населения ускоряется после того, как внедряется и закрепляется само понятие о гражданских правах. Как только права гражданства получают безличное определение, логика открытого доступа начинает внушать мысль о том, что эти права в условиях более широкой политической и экономической конкуренции будет обеспечивать куда проще" [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 325].

Думается, что такое представление о пассивности большинства населения при исключительной активности элит, несколько некорректно, особенно для анализа современной ситуации, прежде всего в обществах, прошедших этап индустриальной модернизации, который по тем или иным причинам не сопровождался соответствующей социокультурной модернизации. Ведь в современном глобальном мире огромное число людей уже имеют представление о существовании значительного спектра и гражданских, и политических, и экономических прав. При этом они нередко считают несправедливым не только собственное положение, но и привилегии элитных групп. А в ситуации, когда власть по каким-то причинам представляется многим нелегитимной5 , это может дать толчок социальным потрясениям. Хотя, согласимся с Нортом, результатом таких потрясений скорее всего станет не начало перехода к порядкам открытого доступа, а установление нового варианта персоналистского режима с порядками ограниченного доступа.

Если властные элиты "запаздывают" по сравнению с обществом, инициируемые "снизу" социальные преобразования, как правило, оказываются неподготовленными. В результате происходит разбалансирование действующих институтов. И даже если они уже носили во многом обезличенный характер, возникающие проблемы толкают и массы людей, и возглавляющих их лидеров на путь решения этих проблем привычным способом, пусть первоначально они и выступали за глубокие изменения. В таких случаях и в ситуации подготовленности общества к введению порядков открытого доступа может произойти откат от уже завоеванных позиций, так как естественная реакция на рост насилия внутри еще действующих порядков ограниченного доступа – "создать соглашения, которые носят еще более персональный характер, более тесно соотнести соглашения, которые связывают между собой влиятельных индивидов, с рентами, существованию которых угрожают насилие и отсутствие координации внутри коалиции" [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 43-44].

Таким образом, с позиций Норта и его коллег, главный фактор перехода к новым социальным порядкам все же находится во внутриэлитных отношениях. Поэтому его рецепты для обществ, стремящихся к такому переходу, направлены на максимально возможную подготовку к нему элит в рамках совершенствования порядков ограниченного доступа. Это предполагает: 1) выстраивание между коалициями, способными на насилие, отношений, сводящих к минимуму возможности его применения; 2) наращивание областей, в которых успешно реализуются принципы применения права при решении спорных проблем вне зависимости от статуса обратившихся к нему лиц; 3) повышение качества обеспечения государством гарантий соблюдения договоренностей и соглашений между отдельными организациями. Для населения же ключевыми критериями вызревания порядков ограниченного доступа выступают: снижение насилия, предсказуемость в сфере правоприменения, а также уменьшение имущественного неравенства, рост доходов и расширение возможностей участия в политических процессах (см. [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 13-15]) 6 .

В такой конструкции населению отводится пассивная роль. Его активность проявляется лишь как отражение борьбы элитных кланов за передел сфер влияния. Возможно поэтому Норт и его коллеги не принимают аргументов Д.Асемоглу и Дж.Робинсона о роли влияния масс на элиты, заставляющего их уступать свои привилегии и делиться властью [Acemoglu, Robinson, 2006; Асемоглу, Робинсон, 2011]. Норт и его коллеги полагают, что реформы, предпринимавшиеся в истории разных стран под давлением "снизу", проходили также под воздействием внутриэлитных противостояний. Их использовали победители вновь складывавшихся элитных коалиций, а основные социальные преобразования оставались неразрешенными, если внутри элит не произошли изменения, которые подвели их к осознанию необходимости принятия вышеназванных пороговых условий [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 408-410].

Однако представляется, что в современном мире точнее было бы рассуждать не только о готовности элит к преодолению "пороговых условий", но и о степени востребованности массами реальных действий, направленных к этому преодолению. И если наиболее активными слоями общества требования перехода к новым социальным порядкам воспринимаются более интенсивно, нежели элитными группами, такая ситуация чревата социальными рисками. Более того, при половинчатости проведенных реформ, когда "перехватившие" выгоды от первых этапов их проведения части властной элиты всячески пытаются "подморозить" ситуацию, выход может быть только в расширении участия граждан в политическом процессе. Напротив, "чем более "изолирован" от общества процесс принятия политических решений, тем большую власть получают те, кто стремится заморозить состояние частичных реформ во имя максимизации преимуществ своего привилегированного статуса" [Бусыгина, Филиппов, 2012, с. 39].

Концепция Норта – Уоллиса – Вайнгаста выстроена на анализе многих веков "письменной истории человечества", в ходе которой проходила медленная эволюция от одних порядков к другим. Но современная ситуация, как представляется, вносит в этот процесс существенные коррективы. Особенно это касается стран, завершивших этап индустриального и соответствующего ему урбанизационого развития. Сам факт перехода к индустриальной стадии развития предполагает появление у "масс" новых качеств, повышающих их активность. Это, как правило, более образованные люди, имеющие более широкий круг не только материальных, но и духовных, культурных потребностей. В их среде формируется достаточно многочисленный слой людей не только высокообразованных, но и способных формулировать и отстаивать свои требования, хотя при этом не принадлежащих к элитным группировкам. И этот слой в определенных условиях способен стать катализатором массового давления "снизу" на элитные группировки, превратиться в активного субъекта, инициирующего процессы глубоких преобразований в стране, заставляющего элиты отказываться от собственных привилегий. Тем более что у Норта и его коллег под элитами понимаются, по сути, властные элиты, то есть группы, имеющие в своих руках инструменты насилия, способные навязывать свою волю и обществу в целом, и группировкам, не обладающим подобным ресурсом (или в недостаточной степени обладающим им), но претендующим на свою долю в разделе рентных доходов.

Представляется, что в современных условиях было бы упрощением говорить о том, что социальное и политическое давление "снизу" лишь отражает процессы, идущие в элитных группировках, а потому корни этих процессов надо искать во внутриэлитной борьбе. Политическая воля к началу реформ, отмечают И.Бусыгина и М.Филиппов, – не личностный, а институциональный момент. Это – зависимая переменная, "объясняемая целой комбинацией факторов – угроз и опасностей, институциональных ограничений и возможностей, которые имеет элита... такой подход к пониманию политической воли критически важен для России, где разговоры о ней чрезвычайно популярны, но обычно сводятся исключительно к характеристикам личностных качеств того или иного политика" [Бусыгина, Филиппов, 2012, с. 64]. Если с таких позиций подходить к желанию элит начать/продолжать реформы или "замораживать" ситуацию, то нельзя не признать, что процессы в "низах" и в "верхах" взаимообусловлены, и низовой протест вполне может обрести самодовлеющий характер, не связанный с клановой борьбой властных группировок. Однако если мы ставим в качестве основной цели низовых протестов задачу смены порядков ограниченного доступа естественного государства (или, в более близкой мне терминологии, системы "власти-собственности") на порядки открытого доступа современного развитого государства, то необходим анализ того, каков должен быть характер этого массового протеста, чтобы способствовать такому переходу.

Ведь история полна примеров того, как вознесенные на волне революционных событий вожди возмутившихся масс быстро осваивались в новом для себя положении властной элиты и воспроизводили, пусть и в несколько измененной внешне форме, те же порядки ограниченного доступа (на этом аспекте темы особо акцентируют внимание Норт и его коллеги, подчеркивая, что для них важно качество перехода от одних порядков к другим). В то же время наиболее социально активные слои современного общества, имеющие в условиях глобализации и информационной открытости перед глазами успешные государства, которые живут в условиях порядков открытого доступа, вполне могут стать катализаторами перемен.

На то, что анализ Норта – Уоллиса – Вайнгаста должен быть дополнен фактором вовлечения общества в процессы качественного перехода от одних порядков к другим, уже указывали некоторые исследователи. Так, Л.Полищук отмечал: имеются признаки того, что российское гражданское общество способно сыграть более активную роль в процессе институциональных сдвигов [Полищук, 2012]. А турецкие ученые, изучавшие ситуацию в своей стране, отмечают нарастающее влияние на современное развитие различных форм низовой самоорганизации, создающей более сложную картину связей как между правящими группами и группами, не входящими в правящую коалицию, так и внутри групп, не включенных в последнюю. Это оказывается для данных ученых "точкой отступления" от попытки Норта – Уоллиса – Вайнгаста анализировать эволюцию социальных порядков, опираясь лишь на динамику элит. Турецкий опыт позволяет утверждать, что существует выбор между "организацией формальных и неформальных политических сделок вокруг формальных структур и интеграцией неформальных организаций сетей, которые включают общество в политическую систему" [Адаман, Акарчай-Гурбуз, Караман, 2012].

К.Рогова, размышляющего о выходе России из сложившегося к 2010 м гг. состояния, которое рассматривается им как переходное, тоже не удовлетворяет ограничение поисков изучением межэлитных отношений. Он пытается наложить на политические реалии экономический инструментарий, что, по его мнению, открывает путь к анализу более сложных отношений между "спросом" (общественной поддержкой) и "предложением" (типом политического режима). При таком подходе внимание концентрируется не только на конкуренции элит, но и на динамике общественного мнения. "При этом политическая динамика выглядит не как результат прямого влияния изменений общественных запросов, но как результат влияния этих изменений на стратегии элит и складывающиеся в результате принципы их взаимодействия" [Рогов, 2012, с. 7-8]. С точки зрения Рогова, «накапливающиеся несоответствия спроса (ожиданий) и предложения находят в какой-то момент канал для трансляции напряжений от одного уровня политической системы к другому (… снижение уровня поддержки идеологем и ценностей режима "перекидывается" на оценку его качества и институтов, а затем и лидеров)» [Рогов, 2012, с. 27].

В целом соглашаясь с идеей о важности давления общества на властвующую элиту, все же нельзя не признать: для того, чтобы это давление стало если не решающим, то, по крайней мере, весьма существенным компонентом, предопределяющим движение общества от состояния естественного государства, или системы “власти-собственности", к "зрелому государству", это давление также должно обрести особое качество, выходящее за рамки, например, общедемократических требований. Ибо мы знаем немало примеров того, как в современном мире демократические по форме, но псевдодемократические по своей сути режимы вполне успешно встроены в общую конструкцию системы "власти-собственности", подчинены принципам порядков ограниченного доступа.Поэтому, если мы принимаем возможность варианта перехода к порядкам открытого доступа, связанного с серьезным давлением на элиты со стороны общества, которое заставляет элиты принять пороговые условия, сформулированные Нортом и его коллегами, то логично предположить, что и качество требований, выдвигаемых обществом, должно быть особым. То есть чтобы такое давление привело не просто к перестановкам в элитных группировках или даже к полной смене их, при этом не затрагивающим глубинные порядки, необходимо, чтобы и само общество было готово к качественным переменам. Необходимо, чтобы выдвигаемые "снизу" требования работали бы на установление порядков открытого доступа, демонтажа системы "власти-собственности".

Таким образом, если предположить, что концепция Норта – Уоллиса – Вайнгаста должна быть дополнена компонентом влияния на властные элиты "снизу", то и к зрелости самого общества должны быть предъявлены определенные требования. Тогда надо рассуждать об условиях, необходимых для перехода в новое качественное состояние не только для властных элит, но и об особых пороговых условиях для всего общества. Эти пороговые условия должны фиксировать тот уровень его развития, который позволяет выдвигать требования реального демонтажа старых порядков и перехода к порядкам открытого доступа.

Пороговые условия перехода для общества

Каковы должны быть в этой ситуации требования значительной части населения и к властной элите в частности, и к общественному устройству вообще, чтобы страна смогла под давлением "снизу" начать движение к порядкам открытого доступа? Как складывается ситуация, при которой стабильность системы "власти-собственности" (или порядков ограниченного доступа) нарушается и страна делает попытку вырваться за ее пределы (удачную или нет – другой вопрос)?

Думается, сама устойчивость как системы "власти-собственности", так и противоположной ей частнособственническо-рыночной демократической системы, или порядков открытого доступа, опирается на гармоничное взаимодействие совокупности компонентов, каждый из которых можно представить как вектор, отражающий результирующую величину воздействия двух полюсов представленных им оппозиций (см. также [Плискевич, 2007]). В качестве основных можно выделить следующие оппозиции: "распределение – обмен" (и производный от него "патернализм – индивидуализм"), "диктатура – демократия", "закон – обычай, основанный на подчинении сильному", а также вектор, отражающий и уровень социальной напряженности, и представления людей о причинах их бедственного положения и путях его исправления. Направление каждого из векторов зависит от того, к какому полюсу оппозиции тяготеет общество, а его величина – от того, насколько одна тенденция перевешивает другую. В случае же раскола общества практически пополам по отношению к той или иной оппозиции символизирующий ее вектор стремится к нулевому значению. Видно, что полюса предложенных оппозиций тяготеют к разным общественно-экономическим системам – "власти-собственности" и частнособственническо-рыночной демократической (соответственно – к порядкам ограниченного или открытого доступа).

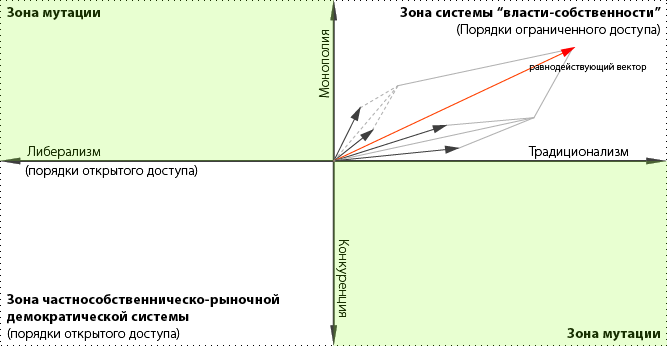

Эти векторы могут быть размещены в системе координат, где экономику и политику можно представить альтернативой монополии и конкуренции, а социокультурный аспект – противопоставлением ценностей традиционализма и либерализма. Разумеется, такая схема (как, впрочем, любая попытка схематического упрощения сложных социальных процессов) весьма условна. Но все же, при всем схематизме, она позволяет выявить некоторые тенденции. Не случайно существуют достаточно емкие метафоры – "вектор перемен" или "вектор развития". Кроме того, предложенный набор векторов в своей совокупности охватывает не только соответствующие объективные процессы, но и их субъективное восприятие, а также косвенным образом учитывает комплекс ценностей и устремлений, господствующий в обществе на исследуемом этапе развития. Думается, что такой набор векторов, размещенный в предложенной системе координат, особенности их конфигурации на том или ином историческом этапе поможет найти ключ к той национально-специфической формуле модернизации, о которой говорит, например, А.Аузан (см. [Аузан, Келимбетов, 2012; 2013; Аузан, 2010] и др.). В характеристики предложенных векторов можно уложить выдвигаемые им требования к успешным модернизационным процессам, заключающиеся в учете социального и культурного капитала страны, его ценностной структуры, особенностей формальных и неформальных институтов, так как само тяготение к тем или иным полюсам оппозиций обусловлено соответствующими социокультурными ценностными предпочтениями. При этом совершенно не исключается возможность дополнения предложенной конструкции набором других векторов, уточняющих те или иные социокультурные особенности, оказывающие влияние на модернизационный процесс. Скажем, в виде вектора в данной системе координат можно представить используемые Р. Инглхардтом оппозиции "ценности выживания – ценности самовыражения". Величина каждого из векторов, в принципе, может быть рассчитана как результирующая определенного набора индексов. Это позволило бы дать более точную картину ситуации в тот или иной период. Здесь же я ограничусь описанием общих тенденций, которые позволяет выявить предложенная конструкция.

Предложенная система координат позволяет выделить четыре квадранта, из которых два соответствуют двум противостоящим социально-экономическим системам. Одна – система "власти-собственности" (порядки ограниченного доступа), другая – частнособственническо-рыночная демократическая система (порядки открытого доступа). Два другие квадранта можно определить как "зоны мутации" – переходных процессов трансформации одной системы в другую. Если в стране существует консенсус в приятии общества того или иного типа, то и все вектора будут располагаться в соответствующем квадранте, а результирующий вектор имеет в нем устойчивую позицию (рис.1).

Рис.1. Социально-экономическая система в состоянии устойчивости.

Яркий пример тому – времена советской системы 1930–1950-х гг. В это время господствующая система "власти-собственности" оказалась незыблемой. Однако затем начались процессы, способствовавшие постепенному размыванию сложившегося консенсуса. Уже сами попытки реформирования советской экономики, начиная с косыгинских реформ 1960 х гг., свидетельствовали о том, что основополагающий ее принцип – всеобъемлющего государственного распределения был подвергнут критическому анализу. Идеи оживления советской модели за счет использования рыночных отношений означали, что требования обмена результатами труда обретали все большую значимость. То есть результирующий вектор "распределение – обмен" становился сначала менее значимым, а к концу 1980-х гг. и вовсе сменил направление: требования обмена перевесили требования распределения. Это выразилось в существенном преобладании в обществе осознания необходимости перехода к рыночной экономике7 .

То же произошло и с вектором социальной напряженности. К концу 1980-х гг. политика гласности, объявленная М.Горбачевым, сделала для многих очевидными и неэффективность советской экономической модели, и несправедливость сложившихся перераспределительных процессов. В этой ситуации большинство населения стало связывать свое тяжелое материальное положение с дефектами советской системы и увидело выход из ситуации в смене социально-экономической модели. К такому выводу подталкивала сама структура советской модели экономики с ее беспрецедентным перекосом в сторону производства средств производства, точнее – системы отраслей ВПК, в ущерб производству предметов потребления, порождая, с одной стороны, нарастающий дефицит последних, а с другой – увеличивающуюся с каждым годом на руках населения массу денежных средств, не находящих товарного покрытия. Требования повышения качества жизни, роста уровня потребления выдвигались на передний план, особенно когда стала широко доступна информация об уровне жизни на Западе. Как отметил В.Ильин, «мотором антикоммунистических революций явилось массовое стремление к модернизации, формулируемое различными слоями населения как желание жить "как на Западе". При этом для одних это стандарты жизни правящей западноевропейской элиты, для других – уровень пособий по бедности, старости, безработице и т.д.» [Шкаратан, Ильин, 2006, с. 263].

Что касается вектора "диктатура – демократия", то здесь, скорее, можно говорить о его уменьшении в связи с существенным возрастанием значения демократических принципов. Однако вместе с тем само нарастание хаоса, состояния неопределенности, неизбежных при коренной ломке социально-экономической модели, когда старые институты уже не работали, а новые только предстояло создать, привело к тому, что одновременно с запросом на демократию интенсивно возрастал запрос на "порядок". И в условиях практически не работающих государственных институтов этот запрос все более обретал формы требования "сильной руки", персоналистского запроса на лидера, способного восстановить "порядок". Поэтому само направление данного вектора, скорее всего, можно рассматривать как неизменное, хотя по сравнению с предшествующим периодом он резко сократился в размерах, практически до нулевой отметки.

То же можно сказать и о векторе, символизирующем оппозицию "закон – обычай, основанный на подчинении сильному". В условиях неопределенности смены системы, при слабости законодательной базы и еще более слабой правоприменительной практике основной упор и в реальной жизни, и в представлениях большинства делается на встраивание в социальные сети, способные дать защиту в соответствии либо с устоявшимися обычаями, либо с вновь появившимися центрами силы.

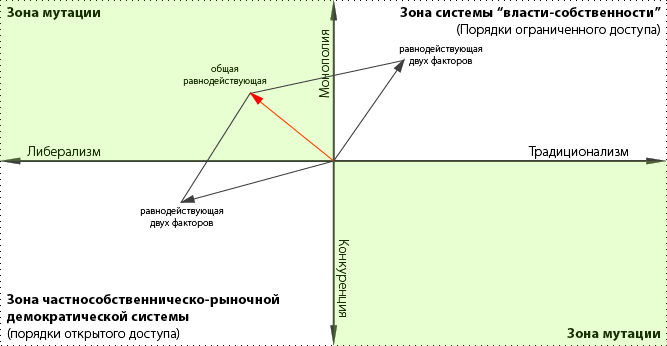

Таким образом, можно сказать, что к началу 1990-х гг. конфигурация расположения основных векторов изменилась. Два из них сохранили прежнее направление, хотя и резко уменьшились в размере, а два другие – изменили его. Следствием такой перемены стало изменение направления результирующего вектора: он вышел за пределы квадранта "власти-собственности" (порядков ограниченного доступа) и оказался в зоне мутации (рис. 2). Это, в принципе, открывало возможности постепенного движения к выходу из системы "власти-собственности" (порядков ограниченного доступа). Однако, как известно, de facto страна отказалась от этого пути, предпочтя переинституционализацию старой системы, совершив по сути ту же эволюцию, над которой размышлял Ш.Эйзенштадт еще в 1960-е гг.

Такой поворот вполне укладывается в предложенную схему. Во-первых, вновь обрел привычное положение вектор, фиксирующий социальную напряженность в обществе. Трудности реформ, особенно на первом их этапе, к тому же усугубленные сильнейшими структурными деформациями в экономике, созданными в ходе предшествующего развития, привели к тому, что причины вновь возникших тягот стали связывать не с ними, а с самими реформами, со способом их проведения. К тому же здесь на объективные трудности накладывалась резкая критика реформаторов со стороны как идейных противников реформ, так и их потенциальных сторонников, но имеющих свое видение преобразований, отличное от претворяемого на практике.

Рис.2. Ситуация возможной мутации социально-экономической системы.

Кроме того, – и это, возможно, самое важное, – реформаторы не учли, что конструкция системы "власти-собственности" советского типа не ограничивалась планом в экономике и авторитаризмом в политике; она была значительно сложнее. Важнейший ее компонент – вся система жизнеобеспечения населения, в результате индустриализации резко усилившая массовую зависимость от зарплаты как единственного источника средств существования, и государства, занявшего позицию монополиста-работодателя. По природе своей нацеленная на максимально возможное перераспределение ресурсов в пользу избранных идеолого-политических приоритетов, данная конструкция покоилась на "системе низких зарплат", позволяющей в целом минимизировать расходы на поддержание трудовых ресурсов страны. Система эта включала в себя четыре компонента: собственно заработную плату; общегосударственные формы социальной поддержки, за счет которых финансировались образование, здравоохранение, значительная часть расходов на ЖКХ, транспорт и т.п.; ведомственные фонды поддержки работников (ведомственное медицинское обслуживание, собственные санатории, дома отдыха, детские учреждения, жилье и т. п.); дотации на сельскохозяйственную продукцию, позволяющие поддерживать низкие цены на продовольствие (подробнее см. [Плискевич, 2009; 2010]).

В целом эта система позволяла большинству населения поддерживать пусть и невысокий, но достаточно стабильный уровень жизни, давая общественно приемлемые социальные гарантии. При этом она была достаточно гибкой. При возникновении проблем в каком-то одном из ее компонентов общая стабильность балансировалась за счет перенесения нагрузки на другие компоненты. Например, когда уже в 1960-е гг. стала очевидной невозможность удержать цены на продовольствие на прежнем уровне, их повышение стало балансироваться за счет роста оплаты труда, осуществлявшегося прежде всего в виде "материального стимулирования" в рамках "косыгинской реформы". Недостатки общегосударственных социальных институтов компенсировались развитием ведомственной социальной сети, в первую очередь в приоритетных с идеологической и экономической точек зрения сферах. Начинавшиеся в 1990-е гг. реформы, призванные покончить с советской системой "власти-собственности", обрушили эту модель. Под ударом оказались сразу все четыре ее компонента, а компенсаторного механизма предложено не было.

Резкий рост инфляции, с либерализацией цен перешедшей из закрытой формы (дефицит) в открытую, моментально обесценил и рублевые сбережения, которые в иных условиях хотя бы на какое-то время могли бы стать "подушкой безопасности" для оказавшихся в критической ситуации людей. Правда, объемы сбережений у большинства были не очень велики. Разумеется, в стране имелись группы населения, заработки которых существенно превышали средние и которые могли делать значительные накопления. Не учитывая лиц, связанных с теневой экономикой, здесь прежде всего можно вспомнить тех, кто долгие годы работали в сложных условиях Севера, на предприятиях, связанных с ведущими отраслями ВПК, научную и культурную элиту, и т.п. Однако в среднем показатели сбережений населения были не столь значительны. Так, в 1987 г., когда экономика еще не в той мере, как в 1988–1991 гг., "накачивалась" пустыми деньгами, резко усилившими и дефицит, и открытую инфляцию, в Сбербанке было открыто 187,5 млн вкладов (в том числе в РСФСР – 106,3 млн), а средний размер вклада составлял 1424 руб. (в РСФСР – 1427 руб.), то есть не более семи месячных зарплат, которые в том году составляли 202,9 рубля [Народное... 1988, с. 406, 390].

Попытки перестройки социальной политики по новому образцу, соответствующему стандартам, принятым в развитых странах, столкнулись с неразрешимой проблемой. При продолжающей действовать "системе низких зарплат" число претендентов на социальную поддержку оказывается столь велико, что государство не могло поставить работу социальных институтов на должный уровень. А унаследованные от прошлого требования по частичной компенсации таких расходов, как оплата ЖКХ или городского транспорта, с одной стороны, требуют огромных затрат, а с другой – будучи "размазаны" по многочисленным получателям льгот, не способны качественно улучшить ситуацию. Причем попытки сокращения подобных расходов, равно как и числа их получателей, воспринимаются населением крайне болезненно. Например, при введении в действие закона о монетизации льгот в 2005 г. основные волнения были связаны с такой, казалось бы, малозначительной проблемой, как лишение пенсионеров права на бесплатный проезд в городском транспорте. Но оказалось, что для этих людей подобные расходы при общем уровне пенсий неприемлемы.

Трудности реформ сказались и на пересмотре отношения населения к оппозиции "распределение – обмен", тем более, что на ее оценку наложилась и другая, связанная с ней, но в большей степени относящаяся к сфере ценностных предпочтений оппозиция "патернализм – индивидуализм". В данном случае на общую сложность преобразования системы "власти-собственности" (порядков ограниченного доступа) накладывалась специфика, вытекающая из особенностей ситуации постсоциалистической трансформации. Преобразования происходили в условиях, когда было принято решение о необходимости демонтажа присущего старой системе института "общенародной (государственной) собственности", которая на деле не была ни общенародной, ни государственной в общепринятом понимании этого слова. Реальным же ее собственником, как уже говорилось, была "партия-государство" – КПСС. В ситуации же сначала ее ослабления, а затем и просто ликвидации огромные активы страны оказались просто бесхозны, и значительная часть старой элиты, равно как и наиболее активных представителей самых разных групп населения, воспользовались возможностями, открывшимися в связи с приватизацией. Новые собственники в большинстве случаев оказывались неэффективными8 , а работники таких предприятий становились заложниками сложившейся ситуации, ибо для большинства из них заработная плата была единственным источником средств существования. Все это вело к резкому росту негативного отношения к реформам и усилению патерналистских настроений, тем более что возможности проявления индивидуальной инициативы чем дальше, тем больше ограничивались. Причем такая политика сознательно поддерживается новыми собственниками, для которых большой трудовой коллектив, даже явно превышающий собственно производственные нужды, оказывался удобным аргументом в торге с властями за выбивание разных льгот, заказов и т.п. В результате, как показывают, в частности, опросы Левада-Центра, патерналистские настроения за годы реформ не только не уменьшились, но даже несколько усилились (табл.1). Причем в 2000-е гг., когда общая экономическая ситуация существенно улучшилась, эти настроения продолжали усугубляться.

| Ответы на вопрос: "Сможет или не сможет большинство людей в России прожить без постоянной заботы, опеки со стороны государства?" (в %) | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Годы | 1990 | 1997 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

| Большинство людей сможет прожить без опеки государства | 21 | 17 | 21 | 15 | 15 | 15 | 19 | 20 |

| Большинство не сможет прожить без опеки государства | 62 | 72 | 74 | 81 | 80 | 77 | 75 | 75 |

| Затруднились ответить | 17 | 11 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 |

В результате как роста патерналистских настроений, так и общего функционирования экономики, ориентированного не столько на производство, сколько на перераспределение рентных доходов, получаемых прежде всего от торговли топливно-энергетическими ресурсами, вновь произошла переориентация предпочтений в оппозиции "распределение – обмен". Реальная экономическая практика приводила к тому, что более рациональными, а потому и предпочтительными, оказывались стратегии, связанные с полюсом "распределение". (Показательно, в частности, что одну из своих статей В.Полтерович посвятил обществу перманентного перераспределения [Полтерович, 2005].) Поэтому вектор "распределение – обмен" вновь изменил направление.

В целом все описанные процессы привели к тому, что общий результирующий вектор вышел из зоны мутации. Произошла лишь переинституционализация системы "власти-собственности" (порядков ограниченного доступа), то есть ситуация, описываемая и Эйзенштадтом, и Нортом с коллегами. Можно также сказать, что попытка выхода из системы "власти-собственности", опирающаяся в основном на социально-экономические мотивы, оказывается весьма неустойчивой. Перед лицом трудностей, неизбежных в ходе глубокого реформирования экономики и общественного устройства, население, решившееся на перемены исключительно по социально-экономическим мотивам, быстро разочаровывается и начинает требовать возврата назад в ситуацию, пусть и не комфортную, но представляющуюся лучшей по сравнению с трудностями и неопределенностью процессов реформирования системы.

Преодолеть это состояние можно, лишь опираясь на тот комплекс социокультурных традиций общества, который не только не противостоит, а напротив, поддерживает реформаторские импульсы (см., например, [Гофман, 2008]), равно как и на существенные для большинства идеолого-политические мотивы. Так, идея освобождения от диктата СССР помогла населению стран Центральной и Восточной Европы, а также Балтии перенести тяготы первых лет реформ, способствовала тому, что люди приняли жесткие меры по финансовой стабилизации и по всегда болезненной структурной перестройке экономики. Без подобных объединяющих общество мотивов происходит усиление политической поляризации как в целом, так и внутри элит, а это вынуждает политиков сворачивать реформы. Например, Т.Фрай, проанализировавший ход реформ в 25 постсоциалистических странах, пришел к выводу, что основным их тормозом оказывается именно высокий уровень политической поляризации [Frye, 2010]. А И.Бусыгина и М.Филиппов констатируют, что в таких ситуациях у политиков "появляются стимулы в той или иной степени свернуть реформы – либо замедляя экономические и институциональные реформы, либо проводя непоследовательные реформы, которые приносят выгоды производителям за счет зависимых от государственной поддержки групп населения" [Бусыгина, Филиппов, 2012, с. 162]. То есть для успешности преобразований в обществе должны созреть твердые убеждения в необходимости не только экономических, но и более глубоких социокультурных и идеолого-политических перемен, смягчение поляризации и общества, и элит.

Возникает вопрос: возможно ли, если исходить из условий предложенной конструкции, достичь устойчивости в настрое общества на радикальные перемены при другой конфигурации векторов? Здесь, как представляется, особое внимание следует обратить на вектор "закон – обычай, основанный на подчинении сильному". По сути, перемещение акцента в требованиях общества к полюсу "закона" затрагивает ценностные основы общества и корреспондирует с первым "пороговым условием" перехода к порядкам открытого доступа, сформулированным Нортом – Уоллисом – Вайнгастом для элит [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 76]. В условиях же общества, уже прошедшего этап индустриальной модернизации, в большей степени, нежели в обществах, находящихся на более низкой стадии развития и, соответственно, более подверженных воздействию традиционалистской архаики, важен консенсус общества и элит в вопросе о примате закона как незыблемого принципа разрешения конфликтов вне зависимости от статусных позиций сторон. Тут не только элита (если она действительно элита) может (и призвана!) сыграть роль как просветителя масс, так и примера поведения для них. Но и общество, осознав насущность для собственного выживания важности реализации обезличенного принципа равенства всех перед законом, может использовать имеющиеся у него механизмы давления на элиты, требовать создания соответствующих институтов и механизмов контроля над реализацией данного принципа.

Однако, чтобы такое давление было продуктивным, в обществе должны вызреть реальные потребности в правовом государстве, не отягощенном комплексом неформальных отношений, склоняющих в реальной практике к решению проблем в рамках привычных обычаев и процедур. Какова же в данной сфере ситуация в современном российском обществе? С одной стороны, широко распространено убеждение, что важнейшим препятствием и экономического, и социального, и политического развития страны стал кризис всей правовой, и прежде всего судебной, системы, использование ее как в политических, так и в рейдерских целях. Однако юристы отмечают, что современная российская власть «либо по недомыслию, либо намеренно делала и продолжает делать все, чтобы Россия как можно дольше задержалась в переходных лабиринтах на пути к правовому государству, на этот раз в образе государства тоталитарного, опирающегося на "ручное управление" экономикой и обществом, использующего в качестве основного инструмента насилие и выражающего интересы не социума, а коррумпированной номенклатуры и бизнеса, извлекающего ренту из власти» [Новикова, 2013, с. 223–224].

Формально провозглашенные принципы правового государства попираются как на законодательном уровне с принятием законов, открывающих возможности для произвола, так и на правоприменительном уровне: «Нынешние порядки ограниченного (закрытого) доступа характеризуются тем, что существуя в условиях современного мирового сообщества (правопорядка), они вынуждены формально провозглашать верховенство права, однако реализация этого принципа в этих социальных порядках блокируется различными способами. В результате социальные силы или личности, чьи действия воспринимаются властью как попытка реализовать те провозглашенные (но "мертвые") права, которые позволяют сменить властную элиту, подвергаются уголовной репрессии и конфискации имущества (в случае наличия собственности, "достойной изъятия")» [Федотов, 2013, с. 268].

В целом можно сказать, что в современной российской элите пока более сильны позиции тех, кто стремится поддержать принципы системы "власти-собственности", или порядков ограниченного доступа, пусть даже ценой деградации экономики страны. Ибо, как показывает практика "тучных" 2000-х гг., характерные для этой системы мобилизационные принципы развития, ныне выражающиеся в бюджетном финансировании тех или иных мегапроектов, не только не принесли сколь-нибудь существенных прорывов в технологической сфере, но и дали ничтожные по сравнению с вложенными средствами результаты в развитии инфраструктуры и т.п. (вспомним скандалы с финансированием саммита АТЭС, Олимпиады в Сочи, разработки системы ГЛОНАСС и др.). В то же время общепризнанным фактом стали расцвет коррупции и обогащение приближенных к власти бизнес-структур.

Те же представители элиты, которые видят гибельность для страны проводимого курса, пока не имеют достаточных сил, чтобы переломить ситуацию. Весомости их позиции могло бы способствовать усиление давления "снизу", то есть смена направления вектора "закон – обычай, основанный на подчинении сильному" в общественных потребностях и реальном поведении большинства населения. Однако пока, при всем критическом настрое по отношению к власти, ситуация в данной сфере неоднозначна. Социологические опросы показывают, что в обществе есть запрос на переход к жизни "по закону". Так, согласно опросу Левада-Центра (август 2012 г.), 55% опрошенных полагали, что власть в стране должна держаться на соблюдении Конституции, 30% – на "подконтрольности обществу и строгом соблюдении законов", тогда как лишь 18% и 7% опрошенных, соответственно, считают, что власть в реальности придерживается этих принципов. При этом полагающих необходимым поставить власть под контроль общества в декабре 2012 г. было зафиксировано 55% (полагают, что сегодня важнее "укрепление власти" – 35%). Причем среди опрошенных в декабре 2012 г. лишь 33% согласились с тем, что для разрешения своих проблем гражданам имеет смысл обращаться в судебные органы [Общественное... 2012, с. 33, 38, 39]. (Любопытно, что еще в 2008 г. таковых был 21%, правда, к концу 2010 г. данный показатель подскочил до 41%, а затем чуть-чуть снизился [Общественное... 2011, с. 40].) Приведенные данные показывают, что формирующийся в обществе запрос на жизнь "по закону" пока не столь интенсивен, чтобы стать "материальной силой". В лучшем случае соответствующие взгляды выражают лишь немногим больше половины опрошенных.

Это соответствует и выводам Н.Тихоновой, рассматривающей нормативно-ценностные принципы современного российского общества как разновидность модели "власти-собственности", хотя и вступившей в стадию разложения. Согласно ее исследованиям, в нашем обществе растет запрос на "закон" ("писаное право") как на новый социальный регулятор, заменяющий в качестве такового "традицию" ("обычай", отражающий зависимость от места сторон спора в статусной иерархии). В целом россияне пока «остаются в массе своей сторонниками "консенсусной" модели законопослушания, предполагающей, во-первых, что нормы закона обязательны для всех и только в этом случае они готовы их соблюдать, а во-вторых, что эти нормы прошли моральную легитимацию, то есть соответствуют их представлениям о социальной справедливости» [Тихонова, 2011, с. 8].

В то же время и в обществе, и в элитах нарастает ощущение опасности пренебрежения законом. В мае 2013 г. Левада-Центр провел опрос о том, чего россияне боятся в жизни. Оказалось, что в число самых сильных страхов, которым подвержено население России, попал страх "произвола властей, беззакония". А.Левинсон пишет: «Тех, кого это тревожит постоянно, в 1,5 раза больше, чем тех, кого это не волнует. При этом максимум беспокойства проявляют стоящие поближе к власти, те, кто и сам пусть маленькая, но власть. Следом за ними – силовики, они же много более всех опасаются "ужесточения политического режима". И они же вместе с руководящими работниками сильно (почти 25%) боятся "возврата к массовым репрессиям". И те и другие волнуются, можно предположить, потому, что знают лучше прочих, к чему идет дело. Они сознают, что оказались втянуты в произвол... обстановка беззакония дает им все основания опасаться, что далее они сами окажутся жертвами произвола» [Левинсон, 2013, с. 7].

Не менее важен и ответ на вопрос: а как сами россияне готовы соблюдать законы в существующих условиях? Т.Заславская и М.Шабанова проанализировали особенности правового сознания такой "продвинутой" в модернизационном плане группы российских бизнесменов, как слушатели программы МВА Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Они проследили динамику соотношения "законопослушных", то есть считающих, что законы, даже несовершенные, необходимо соблюдать, ибо нарушение здесь обойдется дороже; "нарушителей", уверенных, что сегодня вести бизнес только законными способами невозможно; "релятивистов", действующих в зависимости от обстоятельств и допускающих отступление от закона в интересах дела (табл.2). Приведенные данные интересны тем, что бóльшая часть опрошенных ("нарушители" и "релятивисты") открыто заявили о своей незаконопослушности. Причем среди нового поколения, входящего в бизнес (до 30 лет), доля законопослушных меньше, чем в более старших группах (32% против 41–46%) [Заславская, Шабанова, 2012, с. 14].

| Особенности правового сознания занятых в бизнесе (в %) | ||||

|---|---|---|---|---|

| Годы | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 |

| "Законопослушные" | 28 | 35 | 41 | 38 |

| "Релятивисты" | 47 | 50 | 38 | 39 |

| "Нарушители" | 25 | 15 | 21 | 23 |

Таким образом, приведенные данные разных исследователей свидетельствуют, что в российском обществе при всем недовольстве произволом властей подлинный запрос на перестройку формальных и, особенно, неформальных отношений в сторону строгого следования закону еще не сложился. Многое здесь связано с политикой властей, стремящихся удержать принципы взаимодействия с обществом в рамках устоявшихся обычаев. Однако и отторжение сложившихся порядков растет. Поэтому вектор "закон – обычай, основанный на подчинении сильному" в настоящее время можно определить как пусть и еще склоняющийся к полюсу "обычая", но приближающийся к нулевой отметке, то есть равнодействующая общественных устремлений стремится к нулю.

По сути, это означает, что российское общество находится в точке бифуркации, и любое событие, вызвавшее широкий общественный резонанс, способно вывести социум из состояния равновесия. Если при этом общественные предпочтения качнутся в сторону четкого требования соблюдения закона и реальных санкций за пренебрежение им, включая санкции за произвол представителей правоохранительных органов и судебной системы, это будет означать выполнение одного из пороговых условий, необходимых для общества, переходящего к порядкам открытого доступа или начинающего процесс мутации системы "власти-собственности".

Думается, что в данном процессе именно направление вектора "закон – обычай, основанный на подчинении сильному" является ключевым, так как от него во многом зависят качественные преобразования институциональной системы. В данном случае пороговое условие для общества поддерживает и пороговое условие для элиты, сформулированное Нортом и его коллегами. Такое объединение стремлений способно дать определенную страховку от очередного срыва модернизационных усилий. Однако представляется, что изменения направления лишь одного из векторов недостаточно. Оно должно быть подкреплено изменением направления хотя бы еще одного вектора. Причем и в этом случае было бы желательно, чтобы такое изменение содержало в себе потенциал глубоких изменений институциональной системы.

Может ли быть таковым вектор – равнодействующий оппозиции "демократия – диктатура"? Здесь также ситуация сложная. С одной стороны, переход к демократическим принципам – важнейший компонент порядков открытого доступа, также связанный с пороговыми условиями для элит Норта и его коллег. Однако, с другой стороны, в мире масса примеров государств демократических по форме, но остающихся авторитарными и даже диктаторскими по содержанию. Поэтому в данном случае важно, чтобы население правильно воспринимало суть демократических процессов, а не ограничивалось равнодушным признанием их формы. С этой точки зрения нельзя сказать, что россияне приблизились к осознанию сути демократии. Хотя устойчивое большинство признает, что демократия России нужна (число таковых, согласно опросам Левада-Центра 2005–2012 гг., устойчиво держится в диапазоне от 55% до 67%, а тех, кто полагают, что она – не для России, – 16–27%), основная проблема заключается в том, какой смысл вкладывают люди в это понятие, и тут результаты не столь радужны. Только от 18% до 27% уверены, что нам нужна такая же демократия, как в странах Европы и США, 10–20% берут за образец конструкцию, построенную в СССР, 3–10% заявляют, что России демократия вообще не нужна, а большинство – 38–49% убеждены, что нашей стране требуется некая своя, совершенно особая, соответствующая ее специфике и национальным традициям форма демократии [Общественное... 2012, с. 25].

Все это свидетельствует, что пока на подобной почве во внешне демократические костюмы власть вполне может одевать разного рода псевдодемократические конструкции типа "управляемой" или "суверенной" демократии, и они будут достаточно равнодушно восприниматься большинством населения. Тихонова замечает, что «поскольку свобода для россиян – это все еще, прежде всего, "свобода от" (то есть от общества, начальства, требований социума и т.п. В отличие от принятой в модернизированных обществах "свободы для" – возможности защищать свои интересы в рамках предусмотренных законом прав и свобод. – Н.П.), то и многие инструментальные ценности демократии для них сравнительно неважны. Ключевые признаки демократии в их глазах – равенство всех граждан перед законом (53%), независимость суда (43%), свобода печати (43%), свободные выборы власти (40%) и возможность свободно высказывать свои политические взгляды (36%). Что касается многопартийности, наличия оппозиции и других элементов демократии как ее основных признаков, то в 2010 г. их называли менее 20% опрошенных» [Куда ведет... 2011, с. 312]. При этом характерно, что и задачи оппозиции трактуются россиянами весьма специфически – не как борьба за власть, а лишь как контроль за правильным поведением власти в деле соблюдения общественных интересов и оказания ей помощи в этом важном деле.

Жизненные реалии диктуют большинству в качестве рационального поведения приятие устоявшихся в стране порядков "мягкого авторитаризма", облеченного в псевдодемократические формы. Тем более, что возрастающие трудности в управлении все усложняющимся обществом воспринимаются многими как нарастание хаоса, с которым на основе демократических процедур сложно справиться. В таких условиях рациональным представляется "избавление политической системы от избытка демократии" как структурное условие выживания самой демократии [Дзоло, 2010, с. 240]. На такой боязни хаоса как непременного спутника демократической свободы успешно играют сторонники авторитарных методов управления, что также склоняет вектор "диктатура – демократия" в направлении, противоположном полюсу "демократия".